Sommaire

La Ville a voulu célébrer cette journée avec un retour chronologique sur la conquête des droits civiques et civils des femmes, droits naturels et inaliénables, à savoir la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l’oppression, tels qu’ils furent inscrits à l’article 2 de la DDHC, et complétés dans la Constitution de 1958, conformément aux changements sociétaux.

En septembre 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est publiée et adressée à la reine Marie-Antoinette. Elle débute par l’article 1, faisant écho à celui de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, présentée à Louis XVI en 1789 : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits ».

En 1804, le Code Civil napoléonien déclare les femmes juridiquement incapables. Ce n’est que cent cinquante ans plus tard que l’égalité entre les hommes et les femmes devient constitutionnelle. Le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 stipule en effet : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».

Le 25 novembre célèbre la journée Mondiale Contre les Violences Faites aux Femmes, journée initialement organisée en hommage aux trois sœurs Mirabal, militantes opposantes à la dictature de Rafael Trujilo, dirigeant de la République dominicaine de 1930 à 1961. Elles seront assassinées le 25 novembre 1960 pour avoir défendu la liberté.

Premier volet : Le droit à l’instruction

1- Privées d'éducation

Tout le monde s’accorde aujourd’hui sur le fait que l’instruction est une des formes premières de la liberté. En France, ce n’est qu’à la toute fin du XIXe siècle que les jeunes filles auront le droit de goûter aux fruits de cette émancipation.

- Au XVe siècle, Jean Gerson, recteur de l’Université de Paris de 1395 à 1429, déclare : « Tout enseignement pour les femmes doit être considéré comme suspect. »

- Au XVIe siècle, face aux progrès de la Réforme, la riposte catholique va se développer sur le terrain de l’instruction des fidèles, surtout celle des jeunes filles, les plus susceptibles, selon le Clergé, d’assurer la reconquête religieuse. La catéchèse s’organise avec le support d’une alphabétisation rudimentaire.

- Dès le début du XVIIe siècle, couvents et congrégations vont assurer un enseignement, gratuit pour les filles pauvres, payant pour les plus riches.

- En 1607, Jeanne de Lestonnac fonde à Bordeaux la Compagnie de Marie-Notre-Dame, tandis que Mesdames Acarie et Sainte-Beuve veillent sur l’implantation de deux couvents d’ursulines à Paris, l’un en 1610, l’autre en 1621.Dans le même temps, à Annecy, Jeanne de Chantal et l’évêque François de Sales fondent la Visitation.

- En 1633, Vincent de Paul et Louise de Marillac fondent les Filles de la Charité. Couvents et congrégations dispensent une éducation morale et religieuse doublée de cours d’éducation ménagère, formation destinée à formater des épouses modèles et vertueuses.

- Au XVIIe siècle, pour la plupart des philosophes des Lumières, la liberté et l’égalité sont des droits légitimes pour l’ensemble des femmes. Leur prétendue infériorité n’est qu’une illusion. La réalisation de ces droits passe par l’éducation, essentiellement l’instruction.

- La révolution de 1789, contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, enferme les femmes dans leur rôle domestique. Jugées susceptibles de troubler l’ordre public en raison de leur volonté de participer à la vie politique, on les maintient dans l’ignorance et les soumet au pouvoir absolu d’un père ou d’un mari.

- Le 15 décembre 1805, Napoléon 1er crée par décret les maisons d’éducation de la Légion d’Honneur.

2- Sur le chemin de l’égalité

- Le 23 juin 1836 (sous la Monarchie de Juillet), paraît l’Ordonnance du Roi Louis-Philippe « portant règlement pour les écoles de filles », accordant plus de place aux mathématiques, à la langue française, à l’histoire et à la géographie dans le programme scolaire.

- Le 15 mars 1850 (sous la IIe République), le comte de Falloux promulgue une loi d’inspiration cléricale, compromis entre l’Etat et l’Eglise, où prédominent de nouveau l’éducation morale et religieuse ainsi que les « travaux d’aiguilles ». La loi fixe notamment l'objectif d'une école primaire de filles dans chaque commune de plus de 800 habitants.

- Sous le Second Empire, Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique, organise un programme national d’enseignement primaire féminin. Par extension de la loi Falloux, la loi Duruy du 10 avril 1867 stipule l’obligation pour les communes de plus de 500 habitants de se doter d’une école primaire de filles. Duruy institue les Caisses des écoles et incite à la gratuité pour ouvrir l’enseignement à toute la jeunesse.

- 1879 (IIIe République) : Paul Bert, médecin, élève de Claude Bernard et politicien, crée les écoles normales d’institutrices, « véritables hussardes de la République ».

- 1880 : Le député Camille Sée ouvre l’enseignement secondaire laïque aux jeunes filles. Cette loi ne conduit pas au baccalauréat mais à un diplôme de fin d’étude, et vise davantage à affaiblir l’influence de l’Église dans le domaine de l’éducation qu’à défendre le droit à l’émancipation féminine.

- 1881 : Pauline Kergomard, institutrice puis Inspectrice générale des écoles maternelles, va organiser les écoles maternelles françaises pour qu’elles deviennent un lieu d’épanouissement de l’enfant. « Inutile de bourrer le crâne des jeunes enfants, il faut passer par le jeu ! ». Elle mourra en 1925 à Saint-Maurice, laissant pour la postérité près d’une quinzaine d’ouvrages sur l’éducation des jeunes enfants et surtout, une structure éducative éminemment moderne, socle de l’apprentissage en France.

- 1881-1882 : Jules Ferry, Président du Conseil et ministre de l’Instruction publique, promulgue les lois rendant l’enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire pour les garçons et les filles de 6 à 13 ans.

- 1924 : Les programmes scolaires masculins et féminins sont uniformisés, un baccalauréat unique est créé.

- 1972 : l’Ecole polytechnique devient mixte, une femme major(e) de sa promotion.

- 1975 : la Loi Haby (ministre de l’Éducation nationale) oblige la mixité dans tous les établissements publics.

- 23 mars 2006 : Amélioration de l'accès des jeunes filles er des femmes à l’apprentissage et à l'offre de formation professionnelle initiale et continue.

- 2022 : Malgré de meilleurs résultats que les garçons au baccalauréat scientifique, les filles continuent de s’orienter vers les filières générales et technologiques, délaissant ainsi les études informatiques et mathématiques, entraînant de ce fait des incidences sur l’insertion professionnelle entre les femmes et les hommes.

Deuxième volet : Des droits civiques et de l’égalité femmes-hommes

1- Éligibles et électives

- Sous l’Ancien Régime, seules les veuves possédant un fief et les mères abbesses peuvent élire leurs représentants aux Etats Généraux.

- À la Révolution, les femmes sont considérées comme des « citoyens passifs ». Le 3 juillet 1790, Nicolas de Condorcet, fervent défenseur des droits civiques des femmes, se prononce pour le vote des femmes dans un article du Journal de la société de 1789. La Constitution de 1791 maintient l’exclusion des femmes de la vie citoyenne.

- 5 septembre 1791 : Olympe de Gouges, publie La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ayant rejoint les Girondins, elle est condamnée par le Tribunal révolutionnaire et guillotinée le 3 novembre 1793.

- 1804 : Le Code Civil napoléonien entérine l’exclusion des femmes de la citoyenneté politique et inscrit l’enfermement des femmes, considérées comme mineures, au sein de la famille, consacrant ainsi l’incapacité juridique totale de la femme mariée.

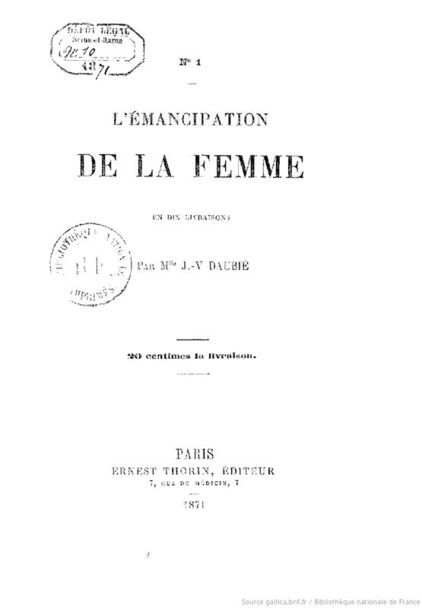

Cette inégalité des personnes, en vertu du sexe déclaré à l’état civil, a été à l’origine de mouvements qui, à partir de la fin du XIXe siècle, ont été désignés sous le terme de féministes. Les luttes issues de ces mouvements ont progressivement fait reculer la domination masculine dans le droit.

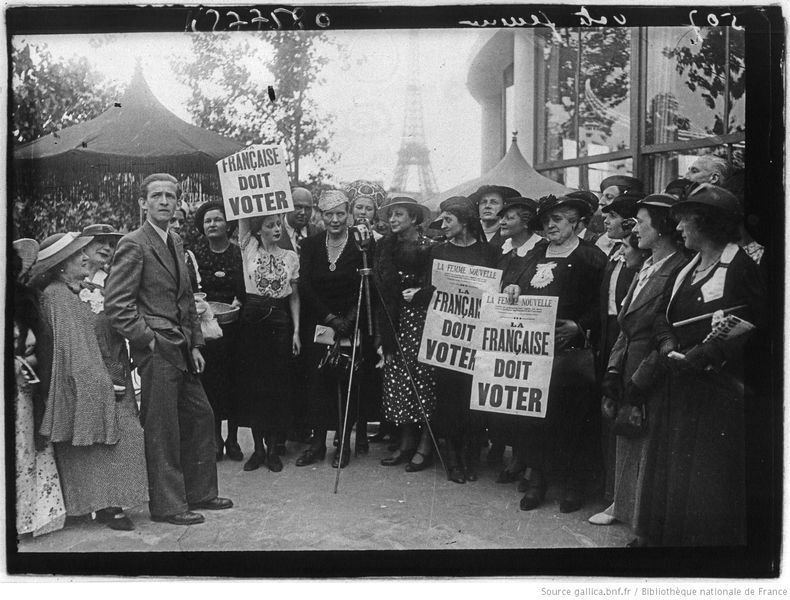

- De 1848 à 1944, de nombreux réseaux et associations de suffragettes sont créés pour lutter contre la rétention du pouvoir par les élites masculines.

- 1849 : Jeanne Deroin fait acte de candidature aux élections législatives du 13 mai. Sa campagne est tournée en dérision par la presse.

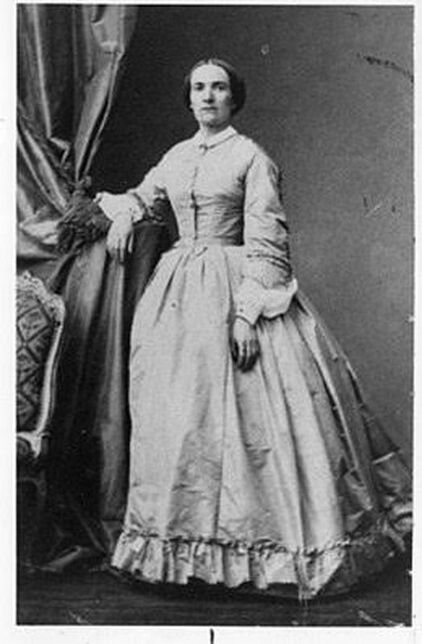

- 1876 : Hubertine Auclert crée le premier mouvement suffragiste, le Droit des Femmes, et appelle à la parité dans les assemblées.

- 1882 : Maria Deraismes fonde la Ligue Française pour le Droit des Femmes, organisation pour les droits civils et politiques des femmes.

Avant la guerre quelques députés s’engagent. Malheureusement, aucune de leurs propositions ne rencontre la majorité de leurs pairs.

- 1er juillet 1901 : Jean-Fernand Gautret, premier député à déposer une proposition de loi accordant le droit de vote aux femmes « majeures, célibataires, veuves ou divorcées » (sauf aux femmes mariées !).

- 1906 : Mouvement parlementaire sous l’impulsion du député Paul Dussaussoy, lequel demande le droit de vote des femmes aux élections des conseils municipaux, d’arrondissements et généraux.

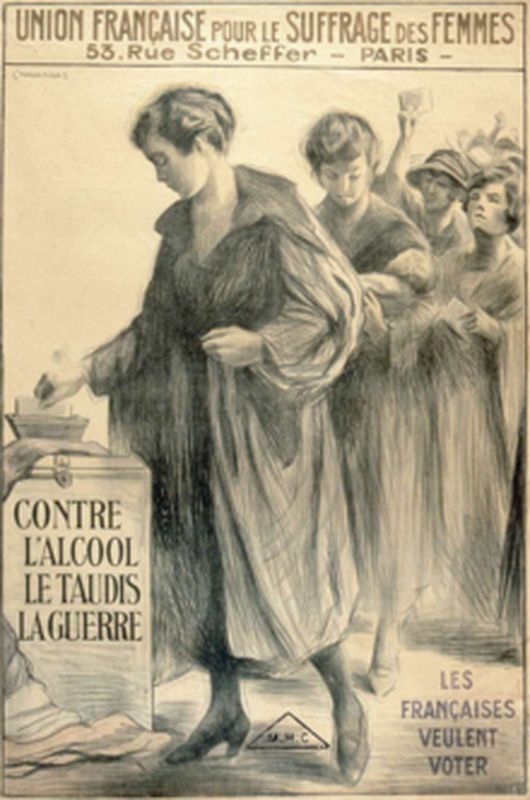

- 1909 : Jeanne Schmahl crée l’Union française pour le suffrage des femmes (UFSF, branche française de l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes). 12 000 adhésions en 1914.

- Le 16 juillet 1909 : La Commission du Suffrage universel dépose à l’Assemblée nationale le rapport du député Ferdinand Buisson, favorable à une réforme préconisant l’électorat et l’éligibilité des femmes dans les mêmes conditions que les hommes. Le rapport est rejeté par le Sénat.

- 26 avril 1914 : Un plébiscite féminin organisé par le grand quotidien national Le journal er différents mouvements suffragistes dont l'UFSF, réunit 505 972 « oui » en faveur du vote des femmes.

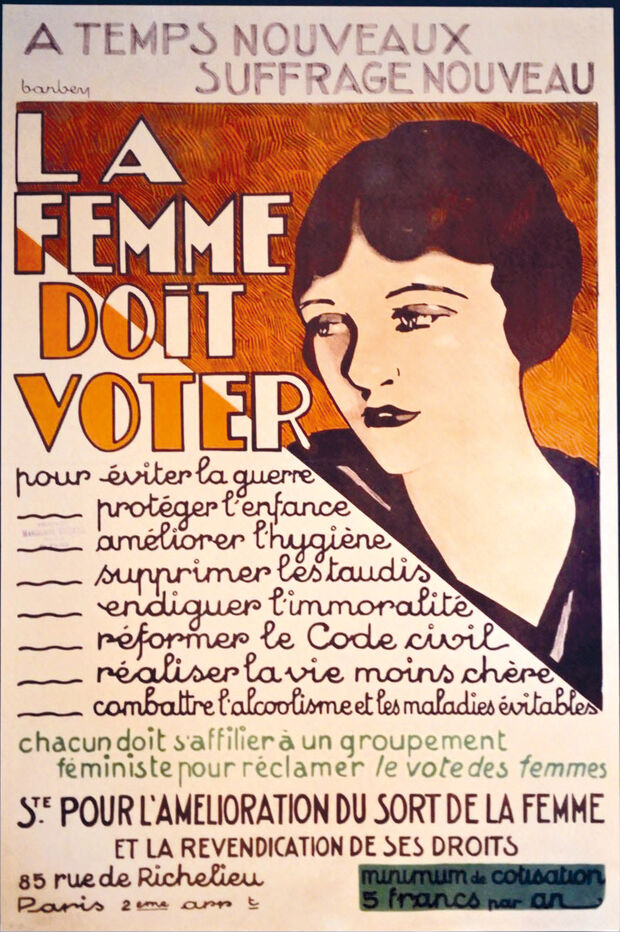

Après la guerre, la Chambre des députés franchit une étape : de 1919 à 1935, elle se prononce cinq fois sur le vote des femmes. Le Sénat fait blocage et refuse aux femmes tout accès à la vie politique.

- 1925 : L’élection de Joséphine Pencalet, en tant que conseillère municipale à Douarnenez (Finistère), est annulée par décision du Conseil d’État.

- 1934 : Louise Weiss fonde La Femme Nouvelle, association et revue qui défend « le principe d’égalité des droits civiques entre Français et Françaises »

- Le 21 avril 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et d’éligibilité par ordonnance du général De Gaulle stipulant que «Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes».

- Le 29 avril 1945 : les Françaises votent pour la première fois à l’occasion des élections municipales : 12 millions d’électrices se rendent aux urnes, soit 52 % du corps électoral.

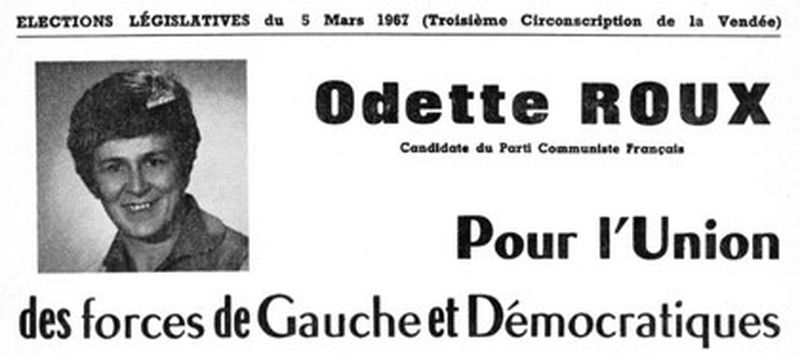

- 1945 : élection d’Odette ROUX, l’une des premières femmes maires de France et la première à administrer une sous-préfecture.

Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 fera référence aux principes fondamentaux de la République.

2- Vers l'égalité professionnelle et la parité

- Le 26 août 1970 : Dix femmes tentent de déposer à l’Arc de Triomphe une gerbe « à la femme du soldat inconnu ». Marque la naissance du Mouvement de Libération des Femmes.

- 22 décembre 1972 : La loi inscrit dans le Code du travail le principe de l’égale rémunération des femmes et des hommes. « À travail égal, salaire égal. »

- 1974 : Création du Secrétariat d’État à la Condition Féminine (Françoise Giroud).

- 1977 : L’ONU proclame le 8 mars Journée internationale des Femmes.

- Le 8 mars 1982, sous l’impulsion du MLF et de YVETTE ROUDY, alors Ministre des droits de la femme, le Président de la République François Mitterrand invite 450 femmes à l’Élysée. Le gouvernement reconnaît officiellement le 8 mars Journée internationale des droits de la femme.

- 13 juillet 1983 : La loi Roudy établit l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui travaillent en entreprise pour lutter contre les discriminations envers les femmes.

- 1991 : Edith Cresson devient la première femme Premier Ministre.

- 1995 : Création de l’Observatoire de la Parité entre les femmes et les hommes.

- Le 6 juin 1996, paraît dans L’Express le « Manifeste des dix pour la parité ». Les signataires, femmes politiques d’horizons divers, telles que Simone Veil, Edith Cresson, Catherine Tasca, Yvette Roudy... proposent de créer des comités de parité dans les partis politiques de tout le pays et revendiquent un quota d’1/3 de femmes dans chaque assemblée.

- 1998 : Féminisation des noms de métiers, grades, titres…

- Le 6 juin 2000, la loi sur la parité impose un égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Bien que devenues électrices et éligibles, les Françaises sont cependant demeurées sous-représentées tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, ce, dans tous les scrutins. Ainsi, en 1997, seuls 10,9 %des mandats de député étaient exercés par des femmes tandis qu’elles ne représentaient que 5,6 % des membres du Sénat en 1998, ce qui situait la France à l’avant-dernière place des pays européens en matière de parité.

- 23 mars 2006 : Loi relative à l’égalité salariale et à la représentation plus équilibrée des femmes dans les CA des entreprises publiques. Renforcement des droits des femmes en congé de maternité (salaires, congés, protection contre les discriminations).

- 31 janvier 2007 : Accès égal aux mandats électoraux et fonctions électives au niveau des communes.

- 26 février 2008 : Égal accès au mandat de conseiller(ère) général(e).

- 23 juillet 2008 : « La loi constitutionnelle favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »

- 12 mars 2012 : La loi « Sauvadet » fixe les objectifs d’égalité professionnelle dans la fonction publique en instaurant des quotas progressifs.

- 18 décembre 2012 : Décret relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle avec un dispositif renforcé de pénalités en cas de non respect des obligations.

- 4 aout 2014 : Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Elle a pour objectifs de consolider les droits des femmes, en garantir l’effectivité lorsqu’elle n’est pas acquise, d’ouvrir de nouvelles perspectives et champs d’expérimentations.

- 1er juillet 2018 : Simone Veil entre au Panthéon.

- 8 janvier 2019 : Décret stipulant l’obligation de publier chaque année un index d’égalité hommes-femmes dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés.

- 30 novembre 2021 : Joséphine Baker, résistante, militante et artiste, entre au Panthéon.

Troisième volet : droits de la Famille et émancipation de la femme

1- Les premiers pas

- 2 juillet 1898 : Marie Adrienne de Rochechouart de Mortemart est la première femme à obtenir son permis de conduire.

- 1907 : La loi reconnaît à la femme mariée la libre disposition de son salaire

- 1938 marque la fin de l’incapacité civile des femmes (loi de 1804). Les femmes peuvent détenir une carte d’identité, ouvrir un compte, s’inscrire à l’université sans le consentement de leur mari, être hospitalisées sans qu’on leur reproche un abandon de domicile.

- 1960 : «la Maternité heureuse», créée en 1956 en faveur du mouvement du contrôle des naissances, devient le Mouvement français pour le planning familial.

- 13 juillet 1965 : Les femmes mariées sans contrat peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari.

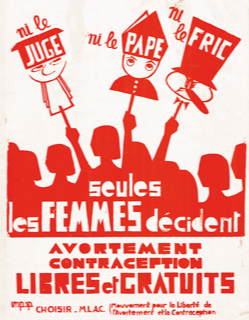

Avec le vote de la loi Neuwirth du 28 décembre 1967, autorisant la contraception, la France franchit une étape décisive et fortement symbolique pour la liberté des femmes. La loi n'est cependant pleinement appliquée qu'à partir de 1972 à cause de multiples freinages de l'administration.

2- Les années 1970 : la libération en mouvement

- 1970 : La notion de « Chef de famille » est supprimée du Code Civil. La puissance paternelle disparaît au profit de l’autorité parentale conjointe.

- Avril 1971 : «Manifeste des 343 s…» réclamant l’avortement libre.

- Juillet 1971 : Création de l’association Choisir la cause des femmes (Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi), réclamant l’abrogation de la loi de 1920 qui faisait de l’avortement un crime.

- Avril 1973 : Création du MLAC, Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception.

- 17 janvier 1975 : La loi Veil, nommée d’après Simone Veil, ministre de la Santé, autorise l’IVG : une date importante dans l’histoire des femmes.

- 11 juillet 1975 : Loi sur le divorce par consentement mutuel.

- 23 décembre 1980 : Loi relative à la répression du viol, reconnu comme un crime, passible d’une peine de 15 ans de prison.

- 1981 : Yvette Roudy lance une campagne nationale d’information sur la contraception.

- 1982 : Loi accordant le remboursement de l’IVG par la Sécurité sociale.

- 5 septembre 1990 : La Cour de cassation reconnaît le viol entre époux.

- 1993 : La loi du 8 janvier affirme le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, quelle que soit la situation des parents.

- 2000 : Délivrance sans ordonnance des contraceptifs d’urgence.

- 26 mai 2004 : Loi relative au divorce qui permet de protéger le conjoint victime de violence.

- 2005 : Renforcement des droits des femmes en congé de maternité.

- 2006 : L’âge légal du mariage est fixé à 18 ans pour les hommes comme pour les femmes.

- 6 décembre 2006 : Le rapport du Haut Conseil de la population et de la famille préconise une contraception gratuite et anonyme pour les mineures.

- 7 octobre 2016 : Loi de modernisation de la Justice avec la création du divorce par consentement mutuel sans juge.

- 25 août 2020 : Un décret étend la gratuité de la contraception aux filles de moins de 15 ans.

- 2 août 2021 : La loi relative à la bioéthique élargit la PMA (procréation médicalement assistée) aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

- 23 décembre 2021 : La loi prévoit le remboursement de la contraception pour toutes les femmes jusqu’à 25 ans.

- 2 mars 2022 : La loi allonge de 2 semaines le délai de recours à l’IVG, le faisant passer de 12 à 14 semaines.

- 20 septembre 2022 : La pilule du lendemain devient gratuite pour toutes les Françaises, quel que soit leur âge.

- 4 mars 2024 : Réunis en congrès au château de Versailles, les parlementaires français approuvent à une large majorité le principe d’inscrire la «liberté garantie à la femme d’avoir recours à l’interruption volontaire de grossesse» dans la Constitution.

- 8 mars 2024 : La loi fait entrer l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution.

Quatrième volet : Lutte contre les violences faites aux femmes

- 24 novembre 2004 : Présentation en Conseil des ministres d’une communication sur un Plan de Lutte contre les Violences faites aux femmes (2005-2007), annonçant un accès prioritaire, pour les femmes victimes de violence, aux 1800 places supplémentaires créées d’ici 2007 en CHRS (centres d’hébergement et de réinsertion sociale), avec un accompagnement professionnel.

- 12 décembre 2005 : Loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Elle permet au juge d’imposer à l’auteur des violences de résider hors du domicile conjugal.

- 6 décembre 2006 : Le rapport du Haut Conseil de la population et de la famille préconise une contraception gratuite et anonyme pour les mineures.

- 14 mars 2007 : Mise en place du 3919, numéro d’écoute anonyme et gratuit destiné aux femmes victimes de violence, à leurs témoins et à leur entourage.

- 2008- 2010 : Deuxième plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Il renforce la protection des victimes et développe les interventions auprès des auteurs de violences.

- 2010 : La Lutte contre les violences faites aux femmes est déclarée Grande cause nationale.

- 9 juillet 2010 : La loi relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences sur les enfants introduit dans le code pénal un délit de harcèlement moral. Cette violence psychologique est passible de 3 ou 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 ou 75 000 euros d’amende selon le préjudice subi par la victime. Mise en place des ordonnances de protection des victimes et de la surveillance électronique des conjoints violents.

- 28 novembre 2010 : Première édition de la Mirabal dans le Val de Marne, initiée par Tremplin 94 et Solidarité Femmes, course «Pour l’égalité et contre les violences faites aux femmes».

- 2011-2013 : Troisième plan de lutte contre les violences faites aux femmes, avec des actions de lutte et de prévention.

- 6 août 2012 : La loi sur le harcèlement sexuel clarifie sa définition, aggrave les sanctions et renforce sa prévention dans le monde professionnel.

- 30 novembre 2012 : Réunion du Comité interministériel aux droits des femmes. Il définit les actions d’un quatrième plan (2013-2017).

- 16 avril 2016 : Loi visant à renforcer la lutte contre la prostitution.

- 2017-2019 : Cinquième plan. Il renforce la lutte contre le sexisme.

- 27 janvier 2017 : La loi double les délais de la prescription en matière pénale.

- Octobre 2017 : Affaire Weinstein. Les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes libèrent leur parole dans les médias et les réseaux sociaux avec la création des mouvements #MeeToo et #BalanceTonPorc.

- 3 août 2018 : La loi renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes avec la création d’une infraction d’outrage sexiste pour réprimer le harcèlement de rue.

- 20 mars 2019 : La loi étend le délit d’entrave à l’IVG aux nouvelles pratiques virtuelles (passible de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros).

- 23 mars 2019 : La loi de programmation 2018-2022 permet le dépôt de plainte en ligne pour faits de violence.

- 26 juin 2019 : Plan national d’action visant à éradiquer les mutilations sexuelles féminines.

- 3 septembre 2019 : Lancement du premier Grenelle des violences conjugales. Annonce de 10 mesures autour des 3 piliers : Prévenir – Protéger et prendre en charge – Punir pour mieux protéger. Parmi ces mesures, sont prévues 1 000 places d’hébergement et de logements temporaires supplémentaires pour janvier 2020.

- 25 novembre 2019 : Journée internationale contre les violences faites aux femmes : Clôture du Grenelle. Annonce de 30 nouvelles mesures en faveur de la sensibilisation, de la prévention, et de la répression.

- 28 décembre 2019 : Accélération de la procédure d’obtention d’une ordonnance de protection pour les victimes, mise en place du dispositif du bracelet anti-rapprochement et suspension de l’autorité parentale pour l’auteur des violences.

- 30 juillet 2020 : Inscription des auteurs d’infractions sexuelles ou de violences au fichier judiciaire, y compris au sein du couple.

- Janvier 2021 : Le collectif Nous Toutes lance le hashtag #MeTooInceste sur les réseaux sociaux.

- 28 septembre 2022 : Un rapport consacré à l’industrie pornographique dénonce une industrie mondialisée «qui a fait de l’exploitation et de la marchandisation du corps et de la sexualité des femmes un business à l’échelle internationale.»

- 18 mars 2024 : Loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales.

- 13 juin 2024 : Loi renforçant l’ordonnance de protection des femmes en danger, la faisant passer de 6 à 12 mois. Elle crée également une ordonnance provisoire de protection immédiate d’une durée de 6 jours, nécessaire au juge des affaires familiales pour se prononcer sur une demande d’ordonnance de protection classique.

- 15 janvier 2025 : Décret précisant les conditions de saisine des ordonnances provisoires (octroi d’un Téléphone grave danger...), applicables en outre aux personnes menacées de mariage forcé.

Conclusion : restons vigilantes !

« J’aimerais, cela est vrai, qu’il n’y ait pas de 8 mars, de journée internationale des femmes. Cela signifierait qu’il n’y a plus de discrimination et donc plus de luttes, plus de revendications, parce que les comportements sont devenus égalitaires et que tous les citoyens peuvent exercer la plénitude de leurs droits (…). C’est encore un rêve. »

Ce constat, établi par Yvette Roudy alors qu’elle était ministre des Droits de la femme dans les années 80, est toujours d’actualité. Quarante ans plus tard, en effet, les femmes sont toujours majoritaires dans les emplois précaires et dévalorisés ; à postes égaux dans les sphères privées, l’écart de salaire est encore de 9% ; les préjugés sexistes, les comportements machistes, sources de discriminations et de violences, demeurent.

On rêve alors qu’il n’y ait plus de 25 novembre, de journée internationale contre les violences faites aux femmes.

EN 2023, ON RECENSAIT 118 FÉMINICIDES, COMMIS PAR DES COMPAGNONS OU EX COMPAGNONS, ET 267 TENTATIVES.

MOINS DE 20 % DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES ONT DÉPOSÉ PLAINTE. SEULEMENT 40% DES PLAINTES ONT ABOUTI À DES PROCÉDURES JUDICIAIRES.

EN REVANCHE, 6 000 ORDONNANCES DE PROTECTION ONT ÉTÉ DÉLIVRÉES, 100 000 APPELS ONT ÉTÉ PASSÉS AU 3919.

Dossier réalisé par Hélène Coupé, maire adjointe chargée de la citoyenneté, de la médiation, de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Merci à Anne-Marie Plasse-Holden pour la recherche documentaire.

Sources :

www.herodote.net/La_cause_des_femmes-synthese-1861.php

www.universalis.fr/encyclopedie/gerson-jean-le-charlier-dit-jean-de/

www.lhistoire.fr/mondes-sociaux/les-femmes-pendant-la-revolution-française

www.exploralyon.fr

www.historia.fr/le-long-combat-de-la-premiere-bacheliere

gallica.bnf.fr/blog/07042017/la-loi-duruy-1867-une-loi-pionniere-pour-lenseignement-primaire

data.bnf.fr/fr/13212209/Camille_see/

www.senat.fr/evenement/archives/D42/1882.html

www.universalis.fr/encyclopedie/jules-ferry/2-le-per-de-l-ecole-laique

www.universalis.fr/encyclopedie/paul-bert/

www.casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/vote_femmes.pdf

www.journaldesfemmes.fr/societe/combats-de-femmes

www.historia.fr/hubertine-auclert

www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/le-preambule-de-1946

www.lexpress.fr/actualite/politique/le-manifeste-des-dix-492498.html

www.legifrance.gouv.fr/Ioda/id/JORFTEXT000029330832

www.editions-legislatives.fr/index_egalite

www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits

www.vie-publique.fr/eclairage/19590-chronologie-des-droits-des-femmes

Elles au 20e siècle : Christiane Lavaquerie-Klein - Laurence Paix-Rustelholtz Larousse, Les documents de l’Histoire